Primer artículo de una series de tres, en los que se relatan un viaje sentimental a Alejandría (Egipto), de la mano de Mimmí, una vieja dama alejandrina de carácter, que añora el pasado esplendoroso y cosmopolita de la ciudad de Cleopatra y Marco Antonio.

Corazón de la nostalgia

Mimmí se ha enfadado.

Me toma del brazo y me indica que entremos en la Patisserie Dèlices, una pastelería de 1922, en un lateral de la plaza Saad Zaghloul Square, en el corazón mismo de Alejandría. Los pasteles de Dèlices son pequeños y muy dulces, adornados con frutas, densos como mazapán. Pruebo un helado de dátil y melón. Esta plaza puede tomarse como punto de inicio de varios recorridos a pie. Alejandría hay que caminársela. Desde Saad Zaghoul se llega fácilmente a muchos de los lugares que nos permiten comprender esta fascinante ciudad.

A Mimmí le ha irritado que el conductor de una calesa que espera frente al Hotel Cecil, donde me alojo le haya exhalado una bocanada de humo en sus narices.

– Se fuma mucho en Egipto– dice Mimmí y da un sorbo a su capuccino.

Esta pastelería es un clásico en Alejandría. Nadie lo diría a la vista de los modernos expositores. Hay que armase de paciencia si quieres una mezcla variada de pasteles: los pesan según el precio. En la parte trasera, las aspas de los ventiladores incorporados a las lámparas colgadas de un techo muy alto, giran lentamente sobre las mesas de mármol y patas metálicas, semejantes a las de las antiguas máquinas de coser. Son los únicos elementos que remiten al pasado centenario de esta pastelería.

El cambio experimentado por Dèlices bien puede ser la metáfora que explique la transformación que ha sufrido esta ciudad que fue la soñada metrópolis de Alejandro el Magno, la que envolvió el apasionado idilio de Cleopatra y Marco Antonio, la «cosmopolita» de Kavafis, Lawrence Durrell o E.M. Foster. Alejandría es también la ciudad donde nació, vivió y murió Hipatia, «la filósofa egipcia» o «la sabia egipcia», como se refieren a ella algunos historiadores clásicos.

Hoy, Alejandría se acerca más a lo que Naguib Mahfud dice en Miramar, la novela que transcurre en una pensión regentada por una vieja dama que vivió tiempos mejores:

Alejandría, corazón de la nostalgia, empapada de miel y lágrimas.– Naguib Mahfud

Mimmí, hija de un almirante de la Armada egipcia, se duele de esta decadencia. Estudió en Inglaterra y Suiza. Contesta su teléfono móvil en varios idiomas y viste a la europea.

De aquel cosmopolitismo de Alejandría quedan pocos restos hoy, como tampoco quedan demasiados vestigios de la huella de griegos, romanos, judíos y cristianos. Y los que han logrado sobrevivir están diseminados y en el Museo Greco-Romano. Se intenta recuperar la más cercana en el tiempo presencia colonial europea (las calles son rue, y square las plazas).

– Los griegos no comían nunca en el mismo plato, los rompían. Por eso los alejandrinos rompemos platos en Año Nuevo, en recuerdo de nuestros antepasados– me cuenta Mimmí. Y añade–: Platos rotos en árabe es «El- Shuqafa».

Las catacumbas de Kom El- Shuqafa, un lugar de enterramientos, a las que se accede por una sinuosa escalera de caracol. Una concentración única en diferentes salas –débilmente iluminadas por una bombilla– de cultura egipcia y griega (medusas y discos solares en paredes y tumbas), y romana (los triclinium junto a los nichos).

Alejandría en el recuerdo

Por encima de unos árboles de los que cuelgan botijas y unos cántaros, delante del escaparate de un alfarero, se alza el capitel de la imponente columna de Pompeyo. Entre el tráfico, avanza a duras penas un cortejo fúnebre. En una furgoneta blanca con medias lunas rojas pintadas, envuelto en un sudario blanco, va el difunto, flanqueado por hombres. Sólo hombres van detrás.

A los pies de ma columna de granito rosa hay una esfinge. Domina las ruinas de lo que fue el Serapeo, el templo dedicado a Serapis, una fusión de dioses griegos y egipcios.

Hoteles como el Metropole, en Saad Zaghloul, y el Windsor, recientemente restaurados, recuerdan los momentos finales del modernismo europeo, influenciados por elementos arquitectónicos orientales. O el Cecil Hotel. O el casi intacto –desde 1928– Café Faroux y su elegante colección de lámparas y faroles de bronce de su terraza. En los cafés, los hombres juegan al ajedrez, al dominó o al backgammon. Leen el periódico y fuman sishas, pipas de agua de diferentes sabores, o la que mezcla tabaco y caña de azúcar. O la Sharia (avenida) Salah Salem donde está el Banco Nacional (un calco del romano Palacio Farnesio), con anticuarios, joyerías y atractivas pastelerías (Trianon, Athineos).

Paseando por Alejandría es patente la influencia islámica. Se escuchan los cantos del muecín, amplificados por los altavoces de los minaretes, erguidos sobre el perfil alejandrino. Muchas mujeres usan el nicab, que sólo les deja los ojos al descubierto. Guantes y bolso negros.

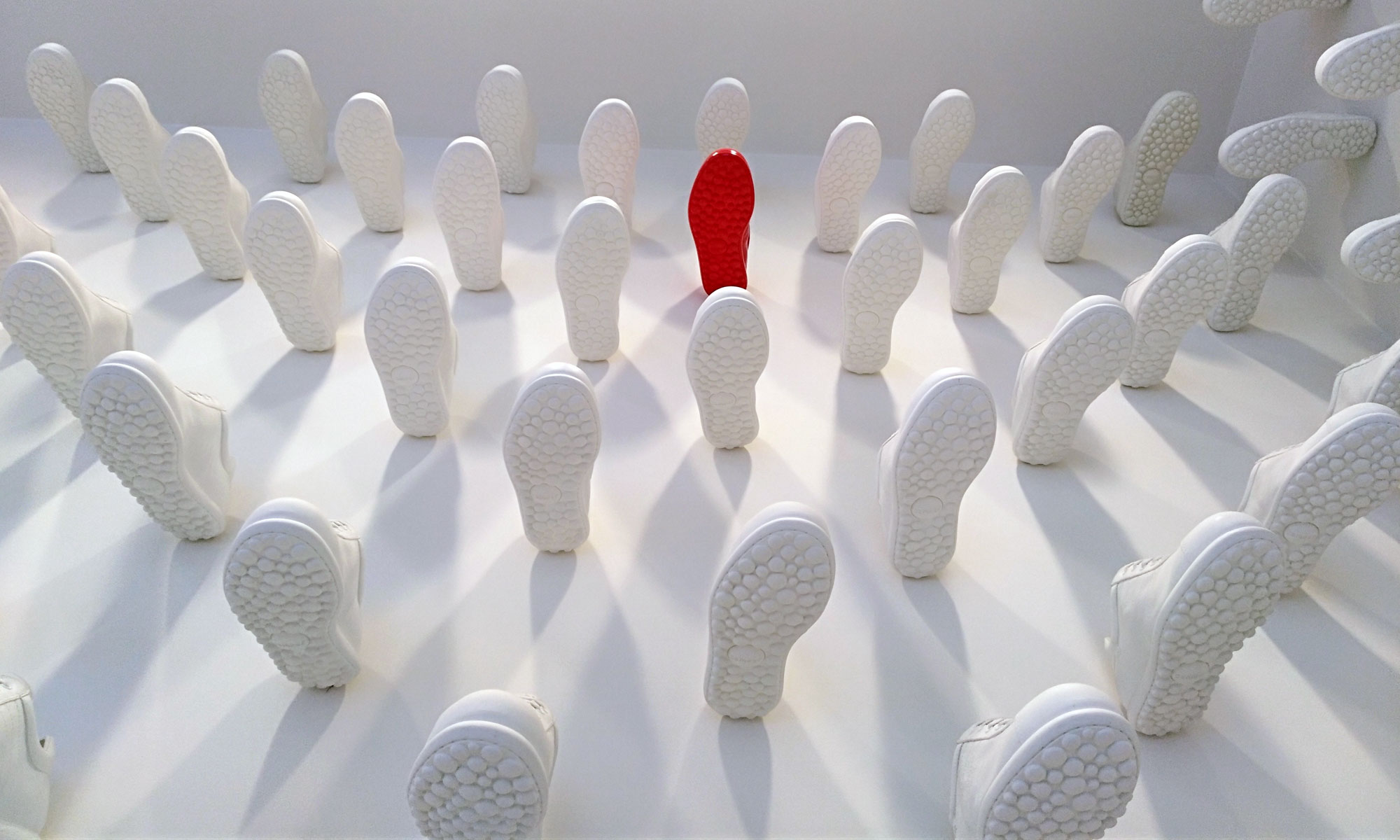

– Los niños, a la salida del colegio, conocen a sus madres por los zapatos– me susurra Mimmí.

Otras, sólo llevan el hiyab blanco. Son contadas las que no lo llevan. Las mujeres disponen, exclusivamente para ellas, de un vagón en el tranvía, el tercero. Instalados a finales del XIX, los tranvías son amarillos o azules. Los primeros se mueven por el centro de la calle y por un carril especial los segundos.

El viaje cuesta un cuarto de libra egipcia (1LE=0.13 €). Se ven hombres cogidos del brazo o de la mano. Se besan para saludarse, pero nunca con las mujeres.

SERIE DE ARTÍCULOS SOBRE ALEJANDRÍA

2ª Parte. Biblioteca de Alejandría

3ª Parte. Alejandría