Mentiras creíbles, verdades exageradas es, en primer lugar, un recorrido por cinco siglos de Leyenda Negra antiespañola. Pura propaganda que aún pesa en nuestra memoria colectiva.

Enrique Sueiro, asesor de comunicación directiva, analiza también en este libro los errores de comunicación que se cometieron. Adicionalmente, propone cómo combatir en el presente aquellos errores comunicativos, causantes de la mala reputación histórica que ha sufrido (y sufre) España.

MENTIRAS CREÍBLES Y VERDADES EXGERADAS. 500 años de Leyenda Negra, Enrique Sueiro. Editorial Kolima, 2022. 364 páginas.

El filósofo Emilio Lledó acuñó en 1991 el término «futurólogos de la nada». Se refería así a quienes pensaban que los sistemas educativos, tienen que «dejar de reproducir el pasado y hasta el presente, para anticiparse al futuro».

Considera Lledó que «ser es, esencialmente, ser memoria». Si esto vale para una persona, vale también para un pueblo. ¿Qué somos si a España le quitamos su memoria? Y aún peor, ¿qué pasa si esa memoria está tergiversada y nada se hace por enmendarla?

La Leyenda Negra es una serie de esterotipos que trasmiten una imagen falsa de la realidad histórica de España al magnificar bajezas y ocultar grandezas.

—ENRIQUE SUEIRO

Veinte años después, aquellos postulados que denunciaba Emilio Lledó se han hecho realidad. Los estudiantes de bachillerato estudiarán la Historia de España desde 1812. Nada importa todo lo que ocurrió antes de esa fecha. Precisamente en uno de los países con la Historia más rica del planeta.

Este es el escenario en el que Enrique Sueiro publica este —oportuno y necesario— Mentiras crébles y verdades exageradas. Una atractiva combinación de historia y comunicación, desde el punto de vista de la gestión reputacional.

Mentiras creíbles, verdades exageradas: combatir mitos

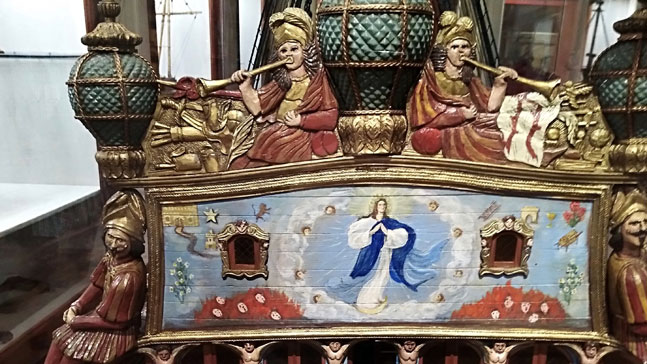

Enrique Sueiro recorre en este libro los quinientos años de Leyenda Negra antiespañola. Sus orígenes se sitúan en la publicación de la Brevísima relación de la destrucción de las Indias (1552), de Fray Bartolomé de las Casas. «Sensacionalismo del siglo XVI», considera Sueiro.

El libro fue rápidamente traducido a varios idiomas y recorrió Europa —la protestante, sobre todo—a gran velocidad, gracias a la recién inventada imprenta. Algunas de estas traducciones incluso cambiaron términos y expresiones. Y se le añadieron cruentas ilustraciones. Aumentó el dramatismo.

«ATÍPICA Y POCO EQUIPARABLE CON EL RESTO DE EUROPA, ES LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN QUE AMPARÓ A ESTOS ESPAÑOLES PARA CRITICAR PÚBLICAMENTE A SUS GOBERNANTES»

Este recorrido de mentiras lo finaliza Sueiro con el episodio del hundimiento del acorazado Maine, en el puerto de La Habana. Se justificó así la declaración de guerra de Estados Unidos a España en 1898. El inductor fue William Randolp Heast (el Ciudadno Kane de Orson Wellws) y su cadena de periódicos. Aquel año dio nombre a la «Generación del 98». Este nutrido grupo de grandes escritores contagiaron su pesimismo a los españoles. Y del que aún no nos hemos recobrado.

Entre 1522 y 1898, se fue creando un caldo de cultivo, que acrecentó la mala imagen de España. Algunos ejemplos. Los ataques continuos a Felipe II: catolicismo versus al protentastismo emergente flamenco. Isabel I de Inglaterra alentaba y justificaba la piratería («mis perros») contra barcos españoles. Igual que hizo Francia y Holanda. La «Grande y Felicísma» Armada Española, pasó a llamarse «la Invencible». Un invento inglés para tapar una derrota naval de su flota. La Inquisición, no más cruel que la caza de brujas en otros países. La Europa moderna, en fin, frente a la atrasada España.

Comunicar es gestionar percepciones

España tiene, en consecuencia, una muy mala reputación histórica. A pesar incluso de que sus errores no son mayores que los cometidos por otras naciones (Países Bajos, Alemania, Francia, Inglaterra). Y sus logros son, sin embargo, excepcionales. Así, España ha sido pionera en artes, literatura, educación, incluso en derechos humanos. Y eso ocurrió precisamente en los siglos XVI y XVII, acaso los más duros reputacionalmente hablando.

En estos 500 años ni los reyes ni los gobernates españoles han sabido gestionar (y siguen sin saberlo) esta reputación. Les alentaba la equivocada idea de que la verdad acabaría imponiéndose. Es un problema de gestión reputacional, que no es otra cosa que un problema de comunicación.

Gestion reputacional

Mentira creibles, verdades exageradas sigue la estela que marcó en el mundo, Factulness de Hans Rosling (Deusto, 2018). En este libro se propugnaba la concepción del mundo basada en datos reales. Hablaba de la humana tendencia al dramatismo. Una consecuencia —estimaba Rosling— de la propaganda, las noticias falsas y los datos equivocados.

La administración española de los siglos XVI y XVII documentaba hasta la cosa más nimia. Así, nuestros archivos históricos son de una riqueza inconmensurable. Enrique Sueiro ofrece datos contrastados, para dar «una cabal idea de la realidad». Mentiras creíbles, verdades exageradas está bibliográficamente muy bien soportado. Con el tono didáctico que caracteriza al autor, el libro es de lectura fácil, gracias a los numerosos epígrafes. Si bien se hace necesaria una lectura reposada. Dispone de un práctico índice temático alfabético.

Los siete capítulos de Mentiras creíbles, verdades exageradas finalizan con lo que el autor llama «sintesis reputacional». Una serie de consejos o reflexiones, a modo de aforismos. Resultan de utilidad tanto para combatir la Leyenda Negra como para gestionar situaciones similares en la empresa y personales. Finalmente, Enrique Sueiro ofrece «55 reflexiones ejecutivas, para inyectar reputación 0% leyenda». Aplicables igualmente al ámbito individual y empresarial.

El libro incluye también un prólogo del periodista y escritor, José Antonio Zarzalejos. Un texto tan acertadamente títulado como tristemente real: «Una España sin relato».