Para Eduardo Martínez Rico.

No he leído ni un solo libro durante el confinamiento. No podía. Lo intenté varias veces. Ni me concentraba ni conseguía retener lo leído, y tenía que volver, una y otra vez, a la página anterior. Desistí. Eso sí, de leer noticias me he hartado, sobre todo los primeros días. Hacia la tercera semana de encierro, decidí que mi dieta informativa consistiría en un recorrido matutino por los titulares de los periódicos y continuar escuchando la radio. No quería (no podía) vivir ajeno a lo que ocurría extramuros de mi casa.

Las mágicas ondas de la radio traspasaron esas paredes. Colaron en mi comedor, en la cocina, en el dormitorio, las voces del horror: parados; familias hambrientas; hijos que no habían podido despedirse de sus padres ancianos, agonizantes en soledad; empresarios arruinados; médicos y enfermeras desbordados y contagiados, muertos; políticos canallas y mentirosos.

No podía leer porque la realidad me estaba absorbiendo. Mi voluntad era leer, pero las poderosas emociones que estaba viviendo me lo impedían, desviaban mi atención. Por eso no conseguía poner el foco en la lectura. Recordé haber escuchado al escritor griego Petros Márkaris —el padre literario del magnífico teniente Jaritos— decir en una conferencia que él no podía escribir sobre las oleadas de refugiados que en aquellos días llegaban a las islas griegas, hasta pasado un tiempo. Necesito alejarme emocionalmente, dijo el gran narrador de la Grecia moderna.

Y si para escribir hay que alejarse de las emociones —tampoco he escrito nada—, lo mismo creo que puede decirse del acto de leer. Los humanos no nacimos para leer; hemos tenido que aprender. Miles de años de evolución. Leer —a diferencia de escuchar la radio—requiere atención plena. Atención para desvincularnos de lo que estemos haciendo; atención para centrarnos en las palabras de un libro; y, finalmente, atención para entrar en acción: leer. Emocionalmente, el confinamiento ha sido para mí una brutal montaña rusa. Por eso no podía leer: no conseguía librarme del horror.

Le conté a un amigo, el escritor Eduardo Martínez Rico, lo que me pasaba. Lo siento mucho, me dijo con tono grave. A los pocos días, escribió en su blog de Zenda que los libros son la solución. Subscribo, de la cruz a la raya, lo que en aquel artículo decía. Tiene razón Eduardo y yo sé que la tiene, los libros son la solución: para encontrar remedios a nuestros males, para divertirnos, para enseñarnos a vivir. Y por eso me dijo que lo sentía; no podía decirme ninguna otra cosa. Es lo mismo que yo hubiera contestado a quien me hubiera contado que su novia se había fugado con su mejor amigo.

La realidad ha sucedido antes en los libros, escribía también Eduardo. Es verdad. Pero, ¿qué es realidad? ¿Es más fuerte la realidad que la ficción? La realidad no existe. Cada uno de nosotros la percibimos de manera diferente. ¿Cómo la percibía yo? Las voces del horror, me golpeaban, como el «ploc» constante de la gota de agua del aljibe que escuchaba el teniente Giovanni Drogo, en la oscuridad de su cuarto, aislado en la Fortaleza. El «ploc» impedía dormir al teniente Drogo. Y no tenía un libro para aguantar su soledad. Así lo cuenta Dino Buzzati en El desierto de los tártaros.

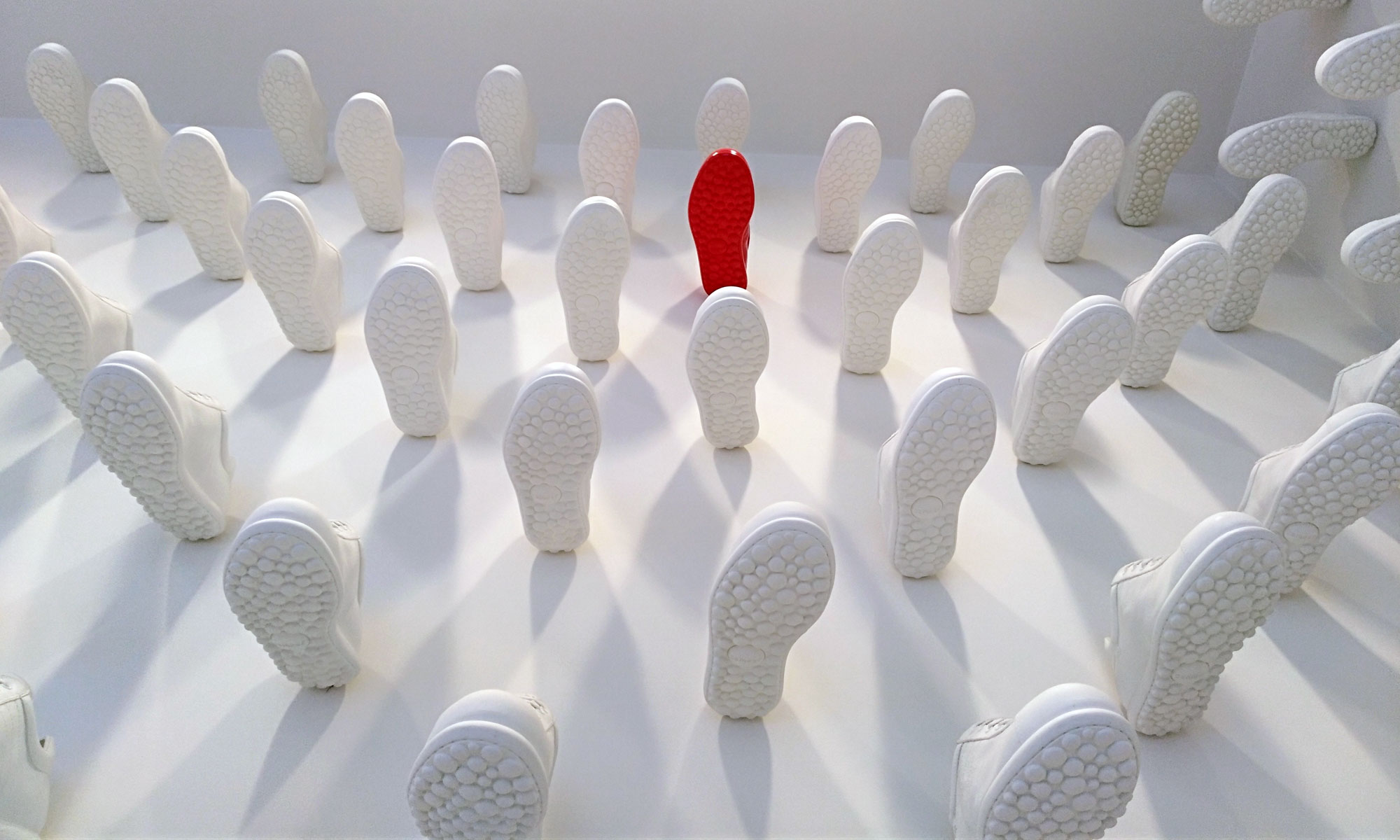

La Fortaleza era el último bastión defensivo frente a un desierto que ningún enemigo había cruzado nunca, una «frontera muerta». Y eso es lo que yo veía desde mi ventana —mi frontera muerta—: un desierto tártaro por el que, montado en cada aliento, cabalgaba un enemigo invisible. Un enemigo sin estrategia, sin armas, pero letal. Un enemigo agazapado, mudo, que —pensaba el teniente Drogo de los tártaros que nunca vio— esperaba la oscuridad para atacar.

Yo, a diferencia de Giovanni Drogo, sí tenía libros. Muchos. Me miraban —silentes— desde los anaqueles blancos, desde la mesilla auxiliar, junto a mi sillón de lectura; soy incapaz de leer en la cama. Quería alargar la mano y abrirlos. Pero no podía. Tenía pesadillas en la que quería huir, pero no podía moverme. Milagrosamente, me despertaba angustiado, sudando.

Y de la misma manera asombrosa en que me despertaba de aquellas pesadillas atormentadas, me descubrí leyendo. De corrido. La radio había dicho esa mañana que era el día cuarenta y uno del confinamiento. Una cuarentena.